誰でもプロレベルでできる!SEOキーワードの選定方法

1.はじめに

どのキーワードを対象にしてSEOを行うか。

これはとても重要です。

誰も検索しないキーワードで検索上位に表示されたとしても、アクセスにはまったく寄与しません。

また、多くの人が検索するキーワードで上位表示されたとしても、自社のビジネスに関係のない単語であればアクセスには寄与してもビジネスの目的にはまったく役に立ちません。

どこかのSEO業者が「アクセスが取れるコンテンツSEO」と称してビジネスと関係ない「妖怪ウォッチ」のコンテンツを納品し、「アクセスが取れました」と言い張った・・・という、笑えない笑い話もあります。

この笑い話は極端な例ですが、これに類するような例は、気がついていないだけでたくさんあります。

本来は「アクセスを増やす」かつ「自社のビジネスに寄与する」ことができるキーワードを選ばなければなりません。

しかし、これができていないページが圧倒的に多いといえます。

つまり、SEOの対象キーワードを正しく選定することができたとしたら。

それだけで、競合に対して大きなアドバンテージとなります。

2.キーワード候補のピックアッププロセス

では、キーワードはどのようにピックアップしたらよいのでしょうか。

当社で行っている方法を2つお伝えします。

2−1.リスティング広告で実績を出したキーワードをピックアップする

見落としがちですが、一番重要な方法がこれです。

リスティング広告で実際に結果を出しているキーワードをピックアップしましょう。

リスティングの検索連動型広告でコンバージョン(購入や問合わせなどのアクション)が取れているキーワードは最重要キーワードとなります。

SEOキーワードはまずはこれを元に考えるべきです。

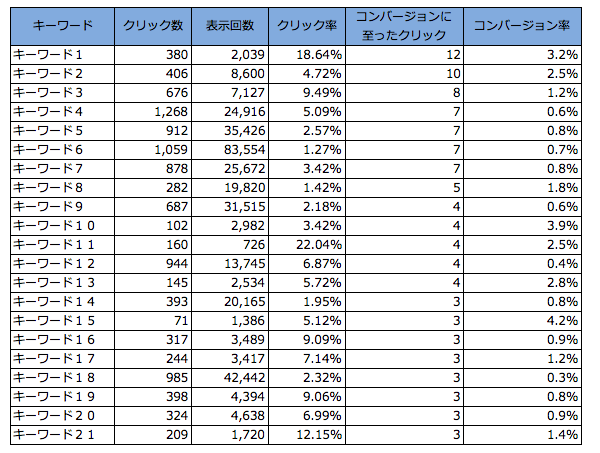

下の表は、あるリスティング広告のアカウントでの、コンバージョンが取れているキーワードの一部です。

キーワード1〜3は非常に重要度が高いと考えられます。

キーワード4〜7も重要度が高いですね。

またコンバージョンの絶対数は少ないもののキーワード10、11、13、15なども重要であることがわかります。

これらは、上位表示すればコンバージョンが取れるキーワードであるといえます。

このように、SEOの前にリスティングでテストマーケティングをした方がよいといわれます。

コンバージョンが取れるキーワードをSEOすれば間違いないという考え方です。

これは正しいのですが、実は実行するのが非常に難しいのです。

まず、リスティングにはSEOとは違うスキルが必要になります。

そしてコンバージョンがあるキーワードを洗い出すまでには時間とコストがかかります。

リスティングは素人のSEO担当者が「テストマーケティングだから」なんて生易しい考えでリスティングの運用をやったら、コンバージョンが取れず多大な費用をドブに捨てることになります。

社内にリスティングの専門家がいないのであれば、この種のテストマーケティングは行わないことを推奨します。

リスティングの運用実績があるならばよいのですが、そうでなければほぼこの方法は使えないと思っていいでしょう。

2−2.関連するキーワードを見つけ、検索数はどれくらいあるかを調べる

では、どうすれば効果のあるキーワードをピックアップできるのか?

よくあるやり方と、当社独自のSEOの教科書には書いていない方法をお伝えします。

この方法を使うと、比較的短時間で、かなり漏れなく多くのキーワードの候補を見つけ出すことができます。

検索数がある有用なキーワードをピックアップする方法は専業のSEO業者のノウハウとされています。

ですがこの方法を使うことで、誰であっても有用なキーワードをくまなく探しだすことができます。

今回はタラバガニのレシピの記事を書くことを例にとってキーワードの調査をしてみることにします。

2−2−1.キーワードの検索数の調べ方

キーワードの検索数の調査にはGoogle Adwordsのキーワードプランナーを使います。

まずGoogleのアカウントを持っていないとキーワードプランナーが使えませんので、Googleのアカウントを取得しておきましょう。

これはごく一般的で、SEOについてある程度の知識がある人なら誰でもやっている方法です。

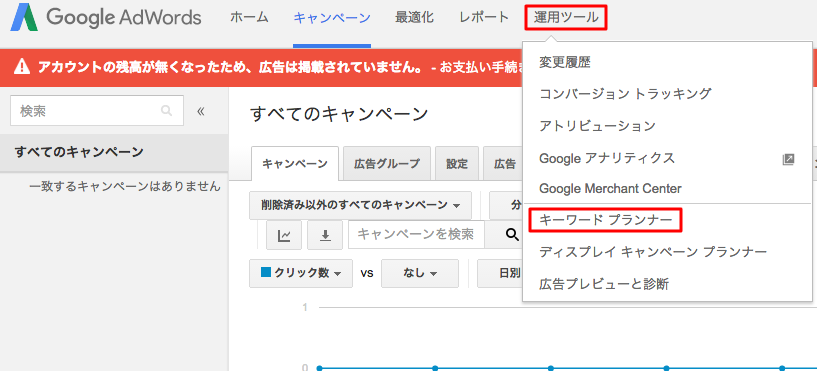

① キーワードプランナーの画面を開く

https://adwords.google.co.jp/KeywordPlanner

こちらのURLにアクセスし、右上のログインをクリックします。次の画面が表示されますので、「運用ツール」から「キーワードプランナー」をクリックします。

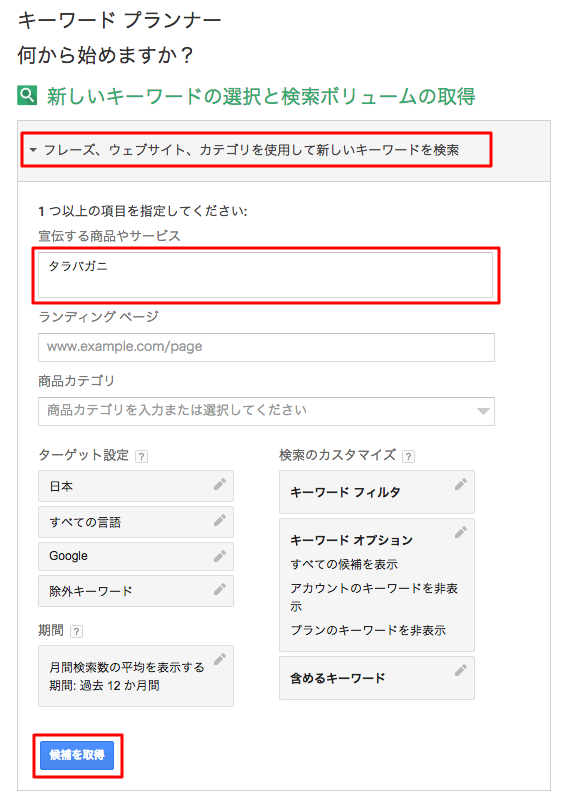

② キーワードを入力する

「▼フレーズ、ウェブサイト、カテゴリを使用して新しいキーワードを検索」

をクリックすると、下記の入力欄が展開します。

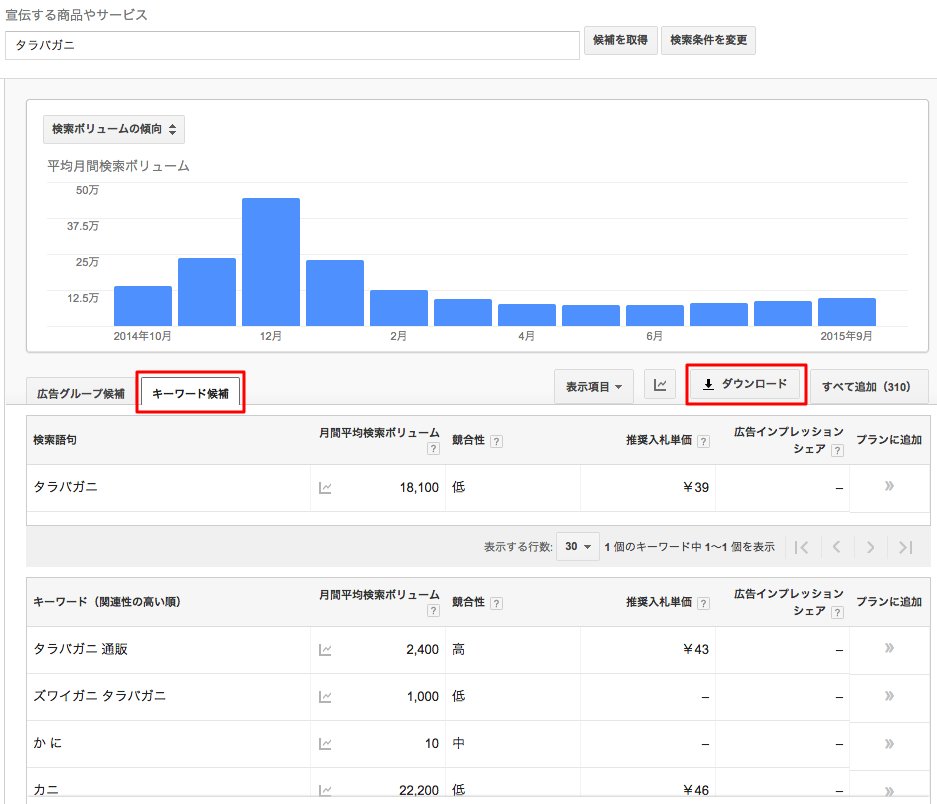

「宣伝する商品やサービス」にキーワードを入力し、「候補を取得」をクリックします。

③ キーワード候補をダウンロードする

「キーワード候補」のタブをクリックし、「ダウンロード」をクリックします。

これでCSVファイルでキーワード候補データをパソコンに取り込むことができました。

④ 様々なキーワードを試す

今回は「タラバガニ レシピ」に関するキーワードを色々試してみます。

②の画面で思いつく限り「タラバガニ」「タラバガニ レシピ」「タラバガニ 料理」「タラバガニ 天ぷら」「タラバガニ しゃぶしゃぶ」など様々なキーワードを入力して、③の画面でCSVファイルをダウンロードします。

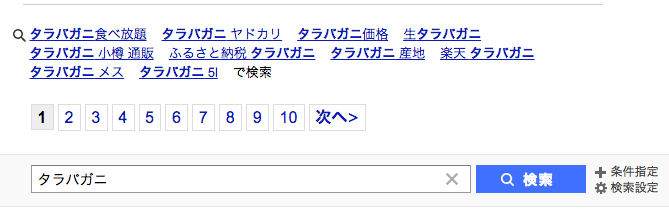

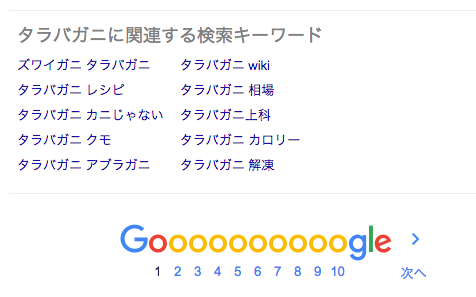

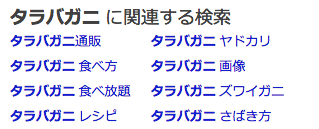

⑤ Yahoo!・Google・Bingの関連検索キーワードを調査する

関連検索キーワードの表示機能が検索エンジンにはあります。

これはユーザーが検索したキーワードと関連するキーワードを検索結果ページに表示させ、

「あ、なるほど、このキーワードで検索するともっと詳しい情報が手に入るのだな」

という気付きを与える機能です。

ユーザーが検索したキーワードを含む、複合キーワードでの検索や、何らかの理由によって関連して重要だと検索エンジンが判断したキーワードが表示されます。

- Yahoo!の関連検索キーワード

- Googleの関連検索キーワード

- Bingの関連検索キーワード

Yahoo!とBingには「ヤドカリ」というキーワードが表示されています。

想定していないようなキーワードが出現した場合に、これは何だろう?ということを調べてみる必要があります。

調べるとタラバガニはカニの仲間ではなくヤドカリの仲間であることがわかります。

タラバガニの調理の話とは直接関係がないのですが、この種の調査によって思いつかないキーワードを調べる切り口が見つかることがあります。

ですから、これらの関連検索キーワードをクリックしてみることは必要です。

また、「タラバガニ さばき方」「タラバガニ 解凍」というようなキーワードは、調理という話題の上でも場合によっては見落としているかもしれません。この種のキーワードについては ②にあるような作業の対象に含めましょう。

2−2−2.検索結果ページに含まれる文章から、関連するキーワードを見つける

これが当社のノウハウの部分です。

検索キーワードが思いつかないと、普通はその周辺のキーワードを洗い出すことができません。

しかし、この方法を使えばそれほど発想を豊かにしなくても、検索結果ページの中には様々な文章や、キーワードが並ぶので様々なキーワードを自動でGoogleが洗い出してくれるのです。

① Yahoo!Japanを開く

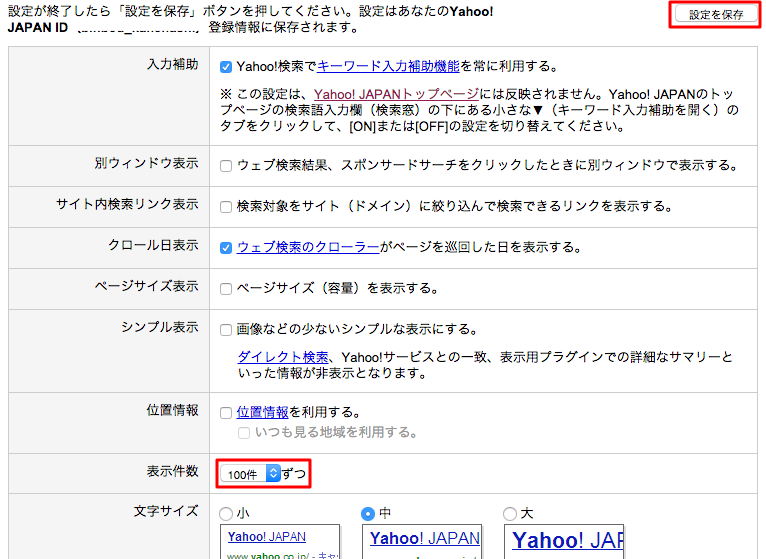

② 検索設定を変更する

右上の「検索設定」をクリック

検索結果表示件数を「100件」にして「設定を保存」

③ Yahoo!で検索を行う

ただし、検索キーワードを入れるのではなく、URLに直接キーワードを入力します。

http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=?p=タラバガニ

このように「タラバガニ」という文字のところのキーワードを変更すると、検索キーワードを変更することができます。

2語のキーワードを検索する場合には、間にスペースを入れれば大丈夫です。

http://search.yahoo.co.jp/search?タラバガニ レシピ

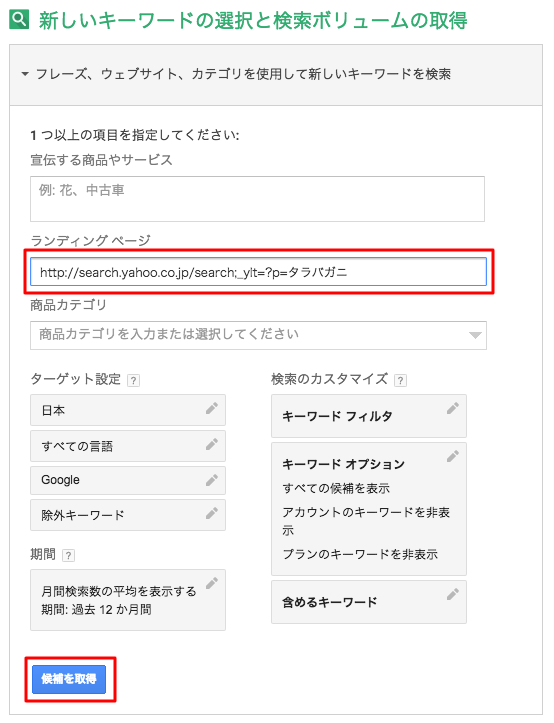

④ 検索結果ページをキーワードプランナーに入力し、キーワード候補をダウンロードする

③で検索結果が表示されたURLをキーワードプランナーに入力します。

この機能はキーワードプランナーのURLの入力は「ランディングページ」と書いてあることからわかるように、「当該ページをリスティングでPRするならばどんなキーワードがお勧めか?」ということをGoogleに調べてもらうものです。

http://search.yahoo.co.jp/search?タラバガニ レシピ

このYahoo!の検索結果ページへリスティング広告で集客するならば、どんなキーワードがありうるかを調べてもらうのです。

なぜYahoo!で検索するか?なのですが、この欄はGoogleが作っているリスティングの運用ツールであるため、Googleの検索結果を入れるとエラーになるのです。

それはともかく、ランディングページに様々なURLを入れてみて、前述と同じ操作でCSVファイルをダウンロードします。

※Adwordsで広告を出稿していないGoogleアカウントの場合では、

検索ボリュームのグラフを表示できませんでした。

別のキーワードで検索してみてください。

というエラーメッセージが出て、Yahoo!の検索結果ページからキーワードを取得できないことがあります。

その場合は、Bingを使ってみてください。

Bingを使う場合は

https://www.bing.com/search?q=タラバガニ レシピ

といったURLを入力するようにします。

2−2−3.ダウンロードした全てのCSVファイルを一つのCSVファイルに結合する

当社の場合はC_vineというWindowsのフリーソフトを使って一つのCSVファイルに結合しています。

こちらからダウンロードが可能です。

C_vineを起動して、ダウンロードしたCSVファイルを、「結合対象一覧」にドラックアンドドロップするだけで結合されます。

C_vineの使い方は非常に簡単ですが、もしわからないということであればこのページの解説がわかりやすいので参考になるでしょう。

その後に、Excelなど(OpenOfficeなどのフリーソフトでもよい)で読み込み、月間検索数を元に大きい順に並べ替えます。

Excelでの並べ替えの方法についてはこちらが参考になるでしょう。

OpenOfficeでの並べ替えの方法についてはこちらが参考になるでしょう。

2−2−4.更に精度を上げる場合には繰り返す

2−3.で結合されたCSVファイルを見て、知らないキーワードがあった場合などはそれを検索対象として、作業を行います。

ですが、これはそれほど丹念に行う必要は通常はありません。上記手順を実施すれば、ほとんどキーワードは網羅できているはずだからです。

ざっと見て、検索数がそこそこあり、ビジネスに有用そうなキーワードだけでよいでしょう。

3.キーワードを選定する

3−1.キーワード選定方法の概要

ピックアップされたキーワードの中で、これからSEOで狙っていくキーワードを選定します。

その選定基準は、以下の3点が基本になります。

- 月間検索数が多いキーワード

- 自社の商品・サービスを必要とするユーザーが検索しうるキーワード

- 競合の強さ

3−2.月間検索数はどれくらいが多いといえるのか

これは一概にはいえません。いわゆる難関キーワードというものは、キーワードプランナーで見て月間検索回数10,000回以上といったところでしょうか。でもこんなに検索されるキーワードはまずありません。

BtoCの分野のビジネスをPRするサイト、例えばカニの通販といったサイトであれば「お歳暮」といった検索回数が多いキーワードも多数あります。

例をあげれば、

「お歳暮」33,100回

「タラバガニ」18,100回

「ズワイガニ」14,800回

「カニ 通販」5,400回

といったように検索回数が多いキーワードがたくさん見つかります。

しかし、BtoBの分野のビジネスになると、たいていは非常に検索数が少なくなります。

例えば、カメラのストロボや電源装置などに使われる部品で、高電圧を作り出すための「フライバックトランス」という部品があります。

この受注生産をしている会社のWebサイトのSEOを考えてみると、

「トランス」という上位概念を表す大くくりのキーワードであれば月間18,100回あります。

しかし「DCDCコンバータ」というこの部品を使って作られた製品名称を表すキーワードでやっと2,900回。

「フライバックトランス」という名称そのもので月間390回。

「小型トランス」というキーワードでも月間110回。

「ストロボ トランス」に至っては月間10回しかありません。

このようなケースであれば、月間100回といった回数でも、検索数が多いキーワードと考えるべきです。

検索数の多い分野であれば顧客を獲得するために要するコストも低いのですが、顧客一人あたりの収益も低いのです。BtoCはだいたいこのパターンになります。

BtoBはこの逆になります。

つまり検索数が少なく顧客を獲得するチャンスは少ないのですが、顧客を獲得した場合の収益は大きくなります。

検索数が少ないキーワードであっても、顧客を獲得した場合の単価が大きい場合は積極的に狙っていくべきなのです。

3−3.自社の商品・サービスを必要とするユーザーが検索しうるキーワード

タラバガニを自社のWebサイトで販売している場合ですが、「カニ 通販」といったキーワードはとても重要です。このキーワードで上位表示できれば、売上が期待できるでしょう。

でも前述のように「妖怪ウォッチ」というキーワードで検索結果に表示されたとしても、売上はほとんど期待できないでしょう。

とはいえ、たまたま顧客となり得るユーザー流入のきっかけにならないとは言い切れませんし、全く売上につながらないわけではないともいえます。

ほとんどのキーワードの有用度は、「カニ 通販」(売上確率最高)と「妖怪ウォッチ」(売上確率最低)の間のどこかに位置すると思われます。

できる限りお客になりうるキーワードを狙うほうが効率がよいということです。

3−4.競合の強さ

3−4−1.競合の強さの見極め方の原則

いくら有用で検索数の多いキーワードを狙っても、検索上位に表示させることができなかったら徒労に終わります。

だから、競合を見なければなりません。

一般的には、SEOでの競合の多さは検索した時の件数を指します。

しかしこれは「間違い」です。

例えば、次のケースがあったとします。

- 100m走の競技でオリンピックの決勝が8人で争われる

- 職場の運動会で100人で争われる

後者の方が圧倒的に競合が多いにもかかわらず、勝利する可能性は比べるまでもなく後者が高いですよね。

勝負は「競合の多さ」ではなく「競合の強さ」を見なければならないのです。

では競合の強さはどうやって測ればいいのでしょう?

現在の検索エンジンは「検索ユーザーの役に立つ順番に表示される」が原則であり、このような順位になるように進化しています(不完全な部分はありますが)。

つまり、競合に勝って上位表示させたかったら、競合サイトより役に立つページを作ればよいのです。

検索上位に表示されている競合サイトを見て、

「この程度で上位表示されるのか。これよりも役に立つ情報を自分だったら作れるな。」

と感じれば、そのキーワードは狙うことができるといえます。

もちろん、絶対に上位表示できるとは限りません。

「勝負することが可能である」ということです。

裏返していうならば、検索上位を見て「自分の力ではとうてい太刀打ちできる情報の量や質ではない」と感じる場合、そのキーワードでは勝負しても無駄だということです。

ここで注意しなければならないのは、検索上位10位の中の「3番目以上」くらいの質の情報を作れるかです。

一般的に検索上位とは10位以内を指しますが、10位くらいではたいしてアクセスを取ることはできません。

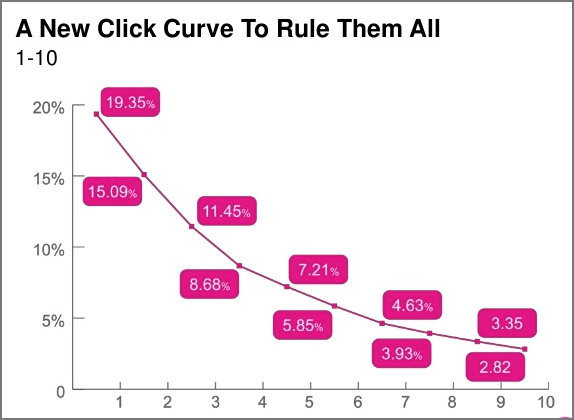

次の図はイギリスのNetBooster社の2014年の調査から引用ししたもので、検索結果の1位~10位のクリック率を示した図です。

検索順位の3位までは検索結果に表示された場合、10%以上の確率でクリックされていますが、10位となると3%を割り込んでいることがわかります。

月間検索数が1,000回のキーワードといえばかなり検索数が多い部類に入ります。しかし、10位に表示された場合でも月間30人程度しか来訪が期待できないということになります。

狙うなら3位以内を狙いたいところです。

ですから、「8位は難しいけど、9位のページよりもいいページぐらいだったら作れるな。」という程度しか自信がなければ、ほぼ無理といっていいでしょう。

9位を狙っても9位はなかなかとれません。実際にはまあ普通は10数位ぐらいでしょうし、運良く9位をとったとしてもたいした成果は望めません。

だから、私はあえて、

「検索順位1位のページよりも優れた情報を提供できるか?」

と問うことにしています。

1位を狙ってもなかなか1位はとれません。そして実際のところ、1位を取るぐらいのつもりで作らなければ3位以内に入るぐらいの上位表示は望めないでしょう。

ですから、1位を取るつもりでページを作れといいたいのです。

3−4−2.古くなって役に立たなくなった競合分析手法

これはもう役に立たないので、読み飛ばしてもらって一向に差し支えありません。

しかし、他のサイトでは有用であると書いてあることがあり、私が知らないと誤解されると不本意であるため簡単に書いておきます。

(意味がわからなければわからないままで大丈夫です。)

- PageRankの比較

2013年12月の更新を最後に2015年の現在に至るまで全く更新されていませんので、現在はこの数値には意味がありません。 - 被リンク数

被リンクが全くなくても難しいキーワードで上位表示しているケースも数多くあります。

そもそも、被リンクを正確に把握するすべはありません。

また、1本1本の被リンクは原則的にはプラスに働きますが、どれほどプラスに働くかは全くわからず、逆に大きくマイナスに働くこともあります。

だから、把握することもできないし、把握したとしても影響を検証することもできないので、考えてもしかたがないという結論になります。

4.まとめ

キーワードの候補はまずはリスティングをやっているのであれば、今まででコンバージョンが取れたキーワードを第一候補に考えます。

やっていないのであれば、検索数が多く、自社のビジネスに関係するキーワードをキーワードプランナーをもとに候補のキーワードを発見します。

その候補のキーワードの中で競合ページを見比べ、1位よりもいい情報が提供できるであろうと考えるキーワードが最終的なSEOキーワードとなるのです。